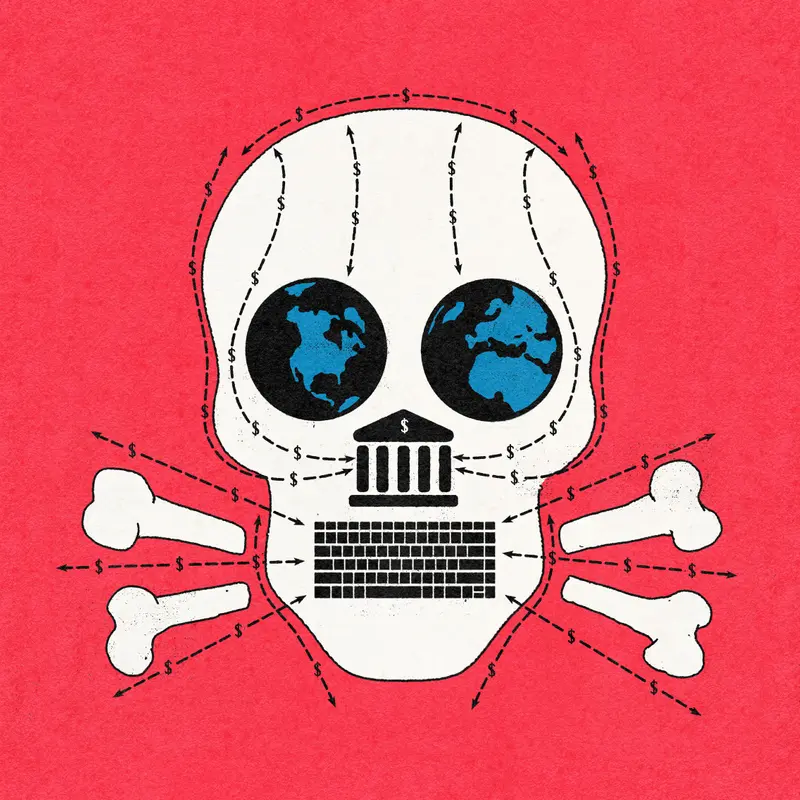

根據多項國際報告與近期法律案件披露,亞洲地區的跨國詐騙集團正以工業化規模運作,造成全球受害者每年損失超過440億美元。美國境內多家金融機構正因無法有效阻止詐騙帳戶的開立與資金流動,而面臨日益嚴峻的監管與社會壓力。

其中一起案例涉及美國新澤西州一名民眾,其在一項加密貨幣投資計畫中損失逾13萬美元。該受害人隨後對一家位於馬薩諸塞州的卡車修理企業Middlesex Truck and Coach提起訴訟,指控其公司名下帳戶曾被用於接收詐騙資金。然而,該公司主事人Brian Maloney Jr.表示,他們從未在該銀行開立過相關帳戶,且對加密貨幣也毫無涉入。

據調查,這類案件多與詐騙集團假冒企業名義在線上開立銀行帳戶有關。Maloney前往Chase銀行了解後得知,銀行允許一名身份不明者在未經實體驗證的情況下,以Middlesex名義開設帳戶。該帳戶隨後被用於收取多筆來自全美各地的詐騙資金。

此類虛假帳戶的開設已成為詐騙行為中的重要一環。根據聯合國毒品與犯罪辦公室(UNODC)與非營利機構ProPublica的研究,這些帳戶通常被用作資金清洗過程中的中介站點。詐騙資金經由美國受害者轉入此類帳戶後,再透過一系列手段轉往柬埔寨、寮國與緬甸等地由跨國犯罪集團控制的地區。

特別值得關注的是所謂的「豬肉屠宰詐騙(Pig Butchering Scam)」,該模式仰賴與受害者建立長期信任關係,逐步誘導其投入大量資金至虛構的加密貨幣或投資平台。報導指出,這些詐騙網絡多由東亞組織主導,且部分營運地點被指與人口販運和強迫勞動有關。

在這一背景下,美國多家大型銀行——包括Chase、美國銀行、花旗銀行、滙豐銀行與富國銀行——均被點名為資金流通的中介機構。儘管銀行普遍表示持續投資於反詐欺與反洗錢系統,並依法通報可疑交易,但專家指出,現行法規賦予銀行相當大的自主權,對內部監控機制的效力缺乏外部驗證。

曾任美國司法部洗錢調查主管、後任職於富國銀行的金融顧問Lester Joseph指出,根據《銀行保密法》(Bank Secrecy Act),銀行需設立客戶審查與交易監控機制,但法律並未強制這些機制必須達到一定成效。Joseph表示,過度監控可能影響營運效率,因此部分銀行選擇降低監控強度。

此外,銀行業者與業界協會也指出,社交媒體與通訊平台在詐騙傳播中扮演重要角色。他們呼籲科技公司共同承擔責任,加強平台治理,以減緩詐騙擴散。

據報導,Telegram等加密通訊平台上流傳大量販售銀行帳戶與支付工具的資訊,許多帳戶來自美國大型銀行,並可供詐騙集團用於收款與資金轉移。這類帳戶在東南亞地區詐騙中心(如柬埔寨西哈努克市)需求甚高,該地區被認為是詐騙活動的主要集散地之一。

一間名為KG Pay的金融服務公司被指為詐騙集團提供銀行帳戶與協助資金轉移的工具。該公司宣稱可將大額詐騙資金拆分為小額轉移,並提供客服電話協助凍結帳戶的解凍程序。

此類犯罪活動對美國企業與普通民眾均帶來潛在風險,Middlesex Truck and Coach的經歷即為一例。儘管該企業與詐騙無涉,卻因虛假帳戶遭受法律訴訟與商譽損害。該事件凸顯銀行在客戶驗證程序與帳戶安全機制上的漏洞,也引發社會對金融機構履行反洗錢責任的關注。

(内文照片来自GOOGLE)